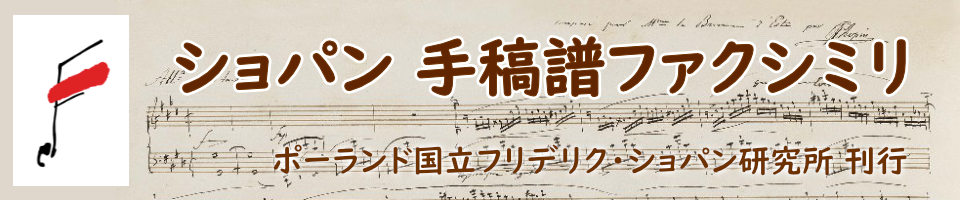

~ 『ショパン手稿譜ファクシミリ全集』フェアに寄せて~ 作曲家 中村洋子

『ショパン手稿譜ファクシミリ全集』は、ワルシャワのポーランド国立フリデリク・ショパン研究所 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina(NIFC)の企画・出版です。 2002年、編集委員会が結成され、毎年「自筆譜」ファクシミリが出版され続けています。

この全集の親切な点は、解説がポーランド、英、仏、独、スペイン語、そして「日本語」の6カ国語で記載されていることです。日本語解説を読みながら、語学のストレスなく、ショパンの「自筆譜」に入っていけます。ファクシミリは実に美しく印刷されており、「自筆譜」そのもので勉強するのと、変わらないかもしれません。ファクシミリの制作動画はこちらです。丹念な仕事ぶりが分かります。

スタッフの皆様は、ショパンに対する尊敬と愛情に満ちています。

現代は定評あるショパンの楽譜が目白押しで、楽譜の選択に困るほどですが、

私たちは何故いま、ショパンの「自筆譜」を学ばなければいけないのでしょうか。

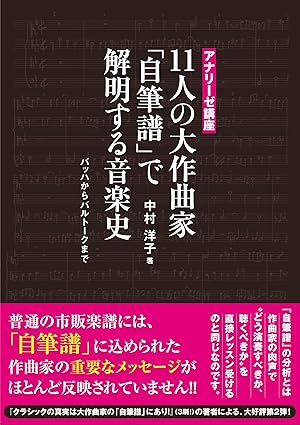

私は、拙著≪クラシックの真実は大作曲家の「自筆譜」にあり!≫(DU BOOKS刊)で、以下の様に書きました。

『例えばショパンの場合、スラーがどこから始まるかが、曲を演奏するうえで決定的に重要な要素となります。実用譜は判で押したように、符頭からスラーが始まるように記譜されていますが、ショパンは「符頭の前」から、スラーを書き始めていることがよくあります。即ち「打鍵される前」からフレーズが始まっているように書いてあります。そして、その通りに演奏しますと、ショパンがこのように演奏していたであろうと、その音楽が立ち上ってくるのです。 (略)それはまるで、大天才のショパン先生が私の横に立って、”直接に指導して下さった”と言えるほどです。』

今回出品されている【子犬のワルツ 変ニ長調】Walc Des-Dur op. 64/1と、【ワルツ 嬰ハ短調】Walc cis-moll op. 64/2は、どちらも大変有名な名曲です。

ショパンの晩年に、op. 64/1、2、3の3曲で「一組の曲」として作曲されました(op. 64/3の自筆譜ファクシミリは残念ながらまだ未出版)。

大傑作であることは、「自筆譜」ファクシミリを見ることで一層実感できると思います。

具体例を挙げますと、ほとんどの【子犬のワルツ】実用譜は、冒頭の「as¹ ラ♭」からスラーを始めています。しかし、ショパンの「自筆譜」では、冒頭の「as¹」からスラーを始めてはいません。2拍目の八分音符「g¹ ソ」からスラーを始めています。

何故でしょう?

★1拍目の「as¹」は、この曲の調性「Des-Dur」の「属音」です。

「属音」はとても重要な音ですので、ショパンは敢えてスラーをかぶせていません。

スラーの傘の中に入れますと、重要な「属音」がスラーの中で埋没してしまうからです。とはいえ、1拍目と2拍目が、完全に分断されることも望んでいないでしょう。

2拍目からのスラーの掛け方を子細に見ますと、始まりは第5線すれすれから、か弱く、低くたなびくように始まっています。"さあ、ここからスラーが始まるよ!"というような、力強いものではありません。ショパンがそのように書いたのは、"1小節の始まるずっと

前から、スラーは流れているのですよ‥‥"という心理が反映していると思えます。

このように分析していきますと、「自筆譜」のあちこちから、ショパン先生の肉声が聞こえてきます。どう演奏したらよいか、自ずとアイデアが沸き上がってきますね。

拙著『11人の大作曲家「自筆譜」で解明する音楽史』chapter3に詳しく解説しました。

★もう一つの発見:【子犬のワルツ】1~10小節の上声の符尾は、「自筆譜」ではすべて「下向き」です。しかし、1~4小節の反復部分(73~76小節)では、上声の符尾はすべて「上向き」、つまり逆になっています。それは、ショパンの気まぐれではありません。

ショパンはいつも「J.S.Bach バッハ」という「羅針盤」を基にして、作曲してきました。

「Bach バッハ」の「羅針盤」とは、「四声部」で作曲するということです。

ソプラノ、アルト、テノール、バスの四声部です。

冒頭の 「下向き」符尾はアルト声部、反復部分の「上向き」符尾はソプラノ声部を表していると思います。そのようにイメージして弾きますと、曲が新たな輝きを増します。

残念ながら、現代の実用譜では、符尾はすべてノッペリと「上向き」にしています。

こうした発見は、地面を這いつくばる「虫」の目で「自筆譜」を細かく見ることで可能です。

ショパンの「自筆譜」を見ますと、「横長」の五線紙に書くことが多かったことが分かります。現在のショパンの「実用譜」は、ほぼ「縦型」です。

「子犬のワルツ」の「自筆譜」は判明しているだけで4点存在しています。

今回出品されました「自筆譜」では、「横長」1ページ目に1~32小節まで記譜されいます。最後の32小節目は、1ページ最下段右端です。その最後の音は、この1ページで最高音となる「f³ ファ」です。すぐ右の見開き2ページ目冒頭の音「es³ 変ホ」は、「f³ ファ」に次ぐ高い音で、この二つの音が「頂点」を形作っているのが、視覚的によく分かります。あたかも「鳥」が上空から、地上を眺めるのに似ています。

山や川、平野がどこにあるか、一目で分かります。

言い換えますと、

「自筆譜」を分析することは、ショパンの音楽を分析・アナリーゼすることでもあるのです。「自筆譜」には、曲の全体設計・形式が分かりやすく書いてあります。縦型の実用譜では、ショパンの作曲意図が伝わり難いと思います。

初めて「自筆譜」をご覧になる方は、"ただ手書きの音符が並んでいるだけではないか!!"と、失望されるかもしれません。

しかし、「虫の目」と「鳥の目」で、「自筆譜」をじっくりと観察してください。曲の頂点となる部分は力強く、雄渾に黒々と大きく書かれていたり、最も目立つ場所に配置されていたり、スラーでも、書き始める場所、力強さ、弓の張り具合など、すべて異なります。それを意識するだけで、どんなにか演奏が楽しくなることでしょう。そして、びっくりするほどいい演奏、説得力のある演奏となることでしょう。「自筆譜」は "お宝の山” なのです。

ショパンの「自筆譜」を見て、常々感じますことは、音符が大変に「小さい」ことです。

ショパンは老眼とは無縁の、短い生涯だったのですね。「自筆譜」に接するたびに、彼の作曲の現場に居合わせるかのような感動を覚えます。

この『ショパン手稿譜ファクシミリ全集』で、出版される曲目がどのような過程を経て決まるかなどは、既出版の各曲 「SourceCommentary(原資料についての解説)」を、お読み下さい。

中村洋子:作曲家