ブルー・アイランド先生の音と絵の交叉点 20

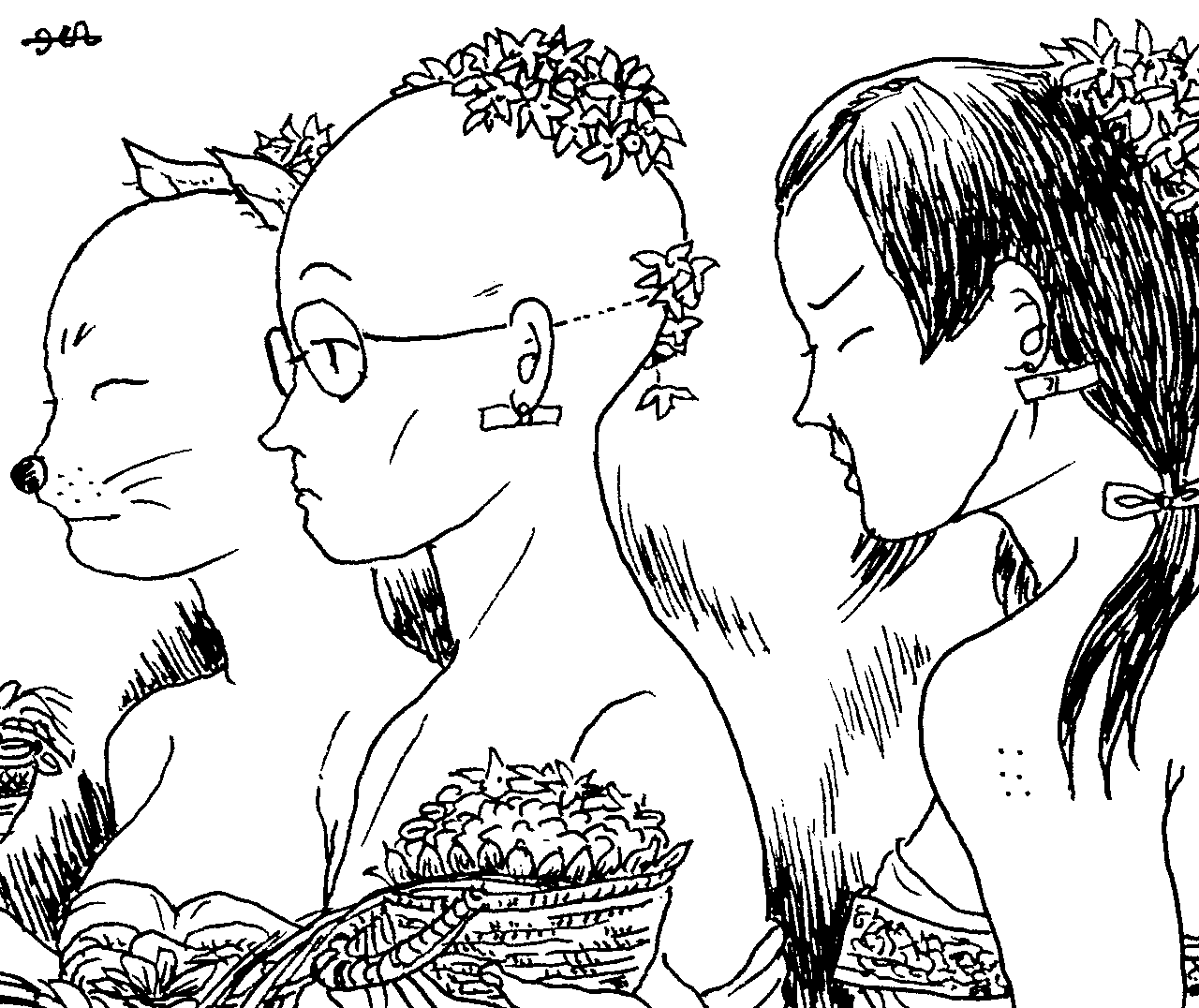

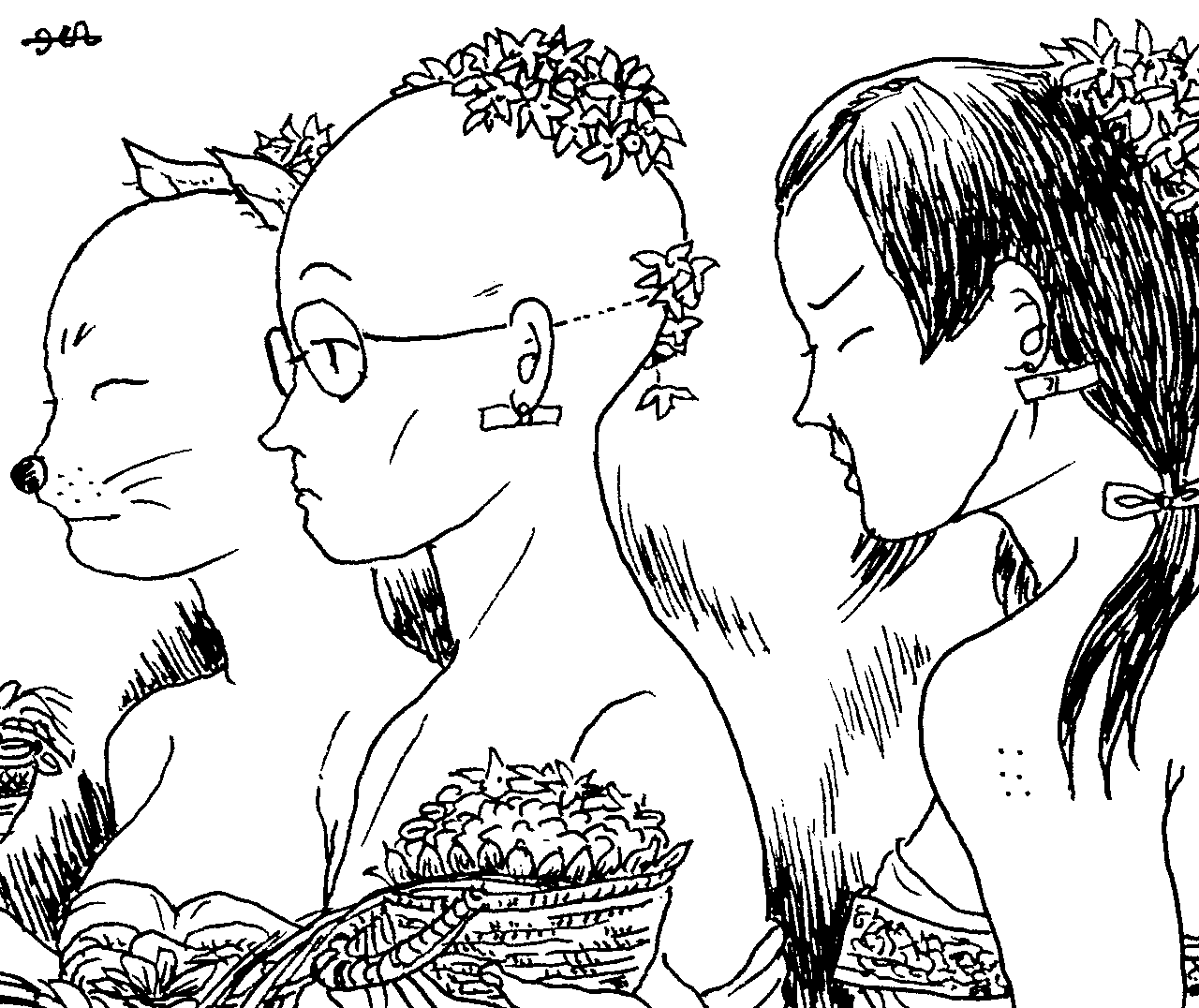

ルドルフ・ボネ「3人の少女」と

アンドレ・ジョリヴェ「ピアノ協奏曲(赤道)」

アンドレ・ジョリヴェ「ピアノ協奏曲(赤道)」

バリは東南アジア最高の芸術を産み出す島として知られているが、実は1920年代以降に移り住んだヨーロッパ人の指導によるところが大きい。最も土俗的と思われる舞踊でもそうなのだから、油彩を導入したのも当然のように彼らである。これによって、それ迄のカマサン様式と呼ばれる影絵人形風の平面的な画法から、突然写実的に変化した。しかし逆にその外国人画家の画風は、遠近法を無視した細密画に近付いたのである。この代表例はポール・ゴーギャン(フランス〜タヒチ島)であるが、バリの場合はヴォルター・シュピース(1895〜1942ドイツ)とルドルフ・ボネ(1895〜1978オランダ)であろう。前者が先にウブドに移住していて、’29年に後者が訪れた際に案内したのだが、その後二人してバリ美術を牽引・紹介することになる。二人は共に同性愛者だが、スリランカに多くのホテルを建てたバワ兄弟を含め、南の島には彼らを魅了する魔力が備わっているのだろうか。

シュピースの絵はバリに一枚しか残っていない。ここではボネの写実的な人物画(1977年の標記あり)を紹介する。ウブドのプリルキサン美術館で多くの作品を見ることが出来る。

バリのガムランは19世紀後半からヨーロッパで驚異を持って迎えられ、とくに万博博が開かれたパリの作曲家たちが、こぞって自作にその音響を採り入れた。ラヴェル(「マ・メール・ロワ」)、プーランク(フルートソナタ)が最も解り易い例だが、もっと大掛かりでダイナミックな引用は、アンドレ・ジョリヴェ(1905〜74)の「ピアノ協奏曲」(1951初演)ではないか。全3楽章はそれぞれアフリカ・極東・ポリネシアの音楽語法が多種の打楽器と共に用いられるが、バリの神秘性を感じられるのは中間楽章であろう。初演時は「赤道」の副題が用いられたが、後に政治的な観点から削除された。筆者はこの日本初演('70年、N響・岩城宏之指揮・木村かおり独奏)を聞いており、とくにその打楽器的なピアノ奏法には度肝を抜かれた。敬遠していたフランス音楽にも解り易い曲があると思えた瞬間だった。

青島 広志 1955年東京生。作曲・ピアノ・指揮・解説・執筆・少女漫画研究など多くの分野で活動。東京藝術大学講師を41年務め、多くの声楽家を育てる。日本作曲家協議会・日本現代音楽協会・東京室内歌劇場会員。著書・出版譜多数。